|

平家物語巻二に「阿古屋之松」というくだりがある。鹿が谷の陰謀が露見して、流罪になった大納言成親卿とその椅子である丹波の少将成経にまつわる話である。 |

|

成親の配所は最初備前の国の児島であったのを、港が近いという理由で、同国の有木(ありき)(現在は岡山県都窪郡吉備町に編入)に移される。 |

|

一方、成経の配所は備中の国の瀬尾(都窪郡妹尾町)である。この事を耳にした成経が、自分の居所から有木までの距離を尋ねると、警護の者が十二、三日かかると答えた。 |

|

成経ははらはらと涙を流して、かつて藤原実方が陸奥(みちのく)の阿古屋の松のありかを尋ねた時には出羽国は陸奥国から別れていたがもとは一国であった。 |

|

備前と備中ももとは一国であったから、十二、三日もかかるはずがない。これはきっと父の居所を知らせまいと思って |

|

わざとでたらめを言っているに違いないと思い、父の事は何も尋ねなかったというのが、その段のあらすじである。 |

|

源平盛衰記には、実方中将がどうしてみちのくに流されたかの事情も含めて、記述 |

|

実方と行成とは清少納言という女性をはさんで三角関係がおこり、冷たい仲になったと想像する学者もいる。 |

|

またある年の桜がりの際、雨が降り出したので、皆雨やどりのため、花のもとを去ったが、実万一人は「桜がり雨は降りきぬ同じくはぬるとも花のかげに隠れむ」 |

|

という古歌を詠じて、木の下を去らなかった。この話が主上に奏せられた際、行成が「歌はおもしろし。実方は烏薪(をこ)なり」と言ったのを、実方が恨んだという詰もある |

|

阿古屋の松を詠んだ歌で、年代の知られる最も古い歌は、「堀河院百首」 の、 |

|

「おぼつかないざ古のこととはむあこやの松にもの語りして」 という源顕仲の歌である。 |

|

「みちのくの阿古屋の松に木隠れて出づべき月の出でもやらぬか」の歌も、広く知られていた |

|

山形市の東南郊にある標高四七一・一メートルの、全山松に覆われる千歳山の頂上に、あこやの松はあったという |

|

麓の部落平清水の海抜は一八〇メートルから一九〇メートルであるから、比高二八〇〜二九〇メートルのいただきである。 |

|

ここに江戸時代のはじめ頃まで、あこやの松があったらしい。 |

|

1737年11月の佐久間久左衛門氏の書上書には、 一、阿古屋の松往古の木は百年徐前に朽枯候由に御座候 とあり、枯死した大体の年代は推察される。 |

|

元文二年より後の文献にも、あこやの松の所在を記したものがある由であるが、それはたぶん二代目の松で、「往古の木」ではあるまい。 |

|

その二代目の松も江戸後半には消滅してしまい、少なくも幕末から明治の終り頃までは、あこやの松は存在しなかった。 |

|

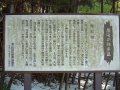

現在のあこやの松は、千歳山北東麓の万松寺裏の丘の上(千歳山の山裾)にある。 |

|

万松寺の位置は海抜二二〇メートル、その裏を少し登ると実方の墓と称する古い碑があり、 |

|

さらに登って標高二五〇メートルくらいのところにある直径二十五センチほどの松である。 |

|

あこやの松の伝説を、明治十四年に千歳山に行幸された明治天皇がお聞きになり、その消滅を惜しんで、 |

|

勅使川田剛を派遣して調査させ、明治四十一年に皇太子(大正天皇)から苗を送ってきたのが、今のあこやの松であるという。 |

|

この時は雪のため「阿古屋(あこや)の松」までたどり着けずでありました 詳しくは -紙魚(しみ)のつぶやき- 阿古屋(あこや)の松 ・・なにがなんだかわからないですけど |

|||